ってダウン症に必要?-1024x684.png)

ダウン症の子供は成長が遅いのが特徴です。そのため育児でどのようにしてうまく成長をさせたら良いか悩むと思います。

多くの人は、療育センターに通ってトレーニングをします。また、自発的に行動出来るひとは、ST(言語聴覚士)の先生を探したりして、少しでも早く健常者と同じくらい成長させてあげたいですよね。

しかし、いくらSTの先生に見てもらってもなかなか成長しないと感じたりします。すると、他の先生が良いのかなと探し周りぐったりと疲れてしまうでしょう。

STは基本、障害者の子供向けのプログラムではないです。そのことを理解して、行動しましょう。

誰かに頼り切ってしまうことで子供の変化に気づけなくなってしまいます。

今回は、ST(言語聴覚士)をダウン症の子育てに活かす方法について話していきます。

ST(言語聴覚士)は誰のためのもの?

ダウン症や障害者の親でも、STの先生に通われていた方は多くいます。

ただ、それほど近くに病院や施設がなかったり、費用もそれなりにかかるので、続けて出来る親も少ないです。

さらにSTの先生に見てもらってもそれほど効果が現れなかったり、子供が嫌がって続かない場合もありますよね。

それは何故なのでしょうか?

STは、1997年に資格化されています。その目的は、主に高齢者への「話す、聞く、食べる」のサポートへの需要が高まったからです。そして、口元のリハビリテーションに特化したものです。

特に、STの人は嚥下障害(えんげしょうがい)を対応する場合が多いです。※えんげとは上手く食べ物を飲み込めなかったりすることです。

体の構造的には問題ないけれど、筋肉や神経に問題があって機能が衰えることがあり、それをリハビリするのが目的なのです。

つまり、もともと健常者のお年寄りのために、リハビリを活用して、サポートするために生まれたのがSTです。

なので、子供に対してもサポートしていますが、これも健常者の子供が障害を持った場合、うまく機能することができる可能性がありました。

しかし、ダウン症は先天性の症状なので、この点がずれています。

「体の構造的には問題ない」という前提が外れているので、思ったように成果が出ない場合が多いと思います。

ST(言語聴覚士)とダウン症

STの主戦場がそこであれば、ダウン症の子供がもとめる「話す」分野についてどれくらい効果が期待できるかは不明な点が多いです。

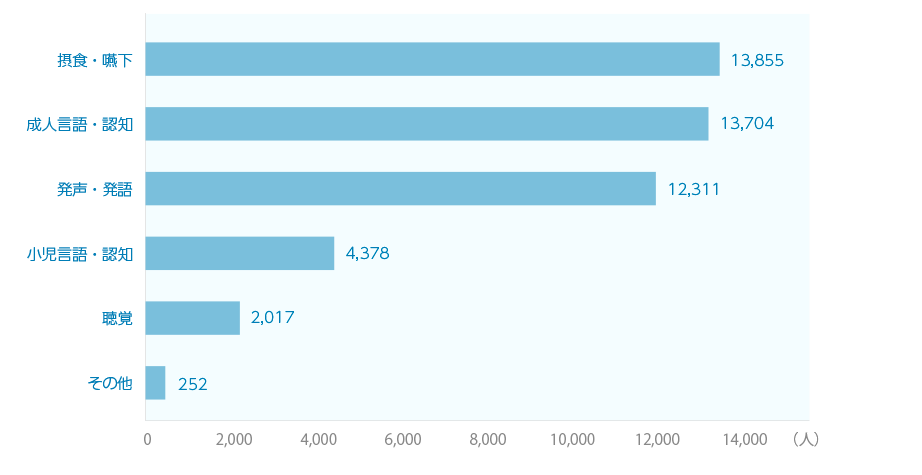

たとえば、下の図をみてください。

STで小児言語を取り扱っている方は全体約4万人のうちの1割程度です。

引用:日本言語聴覚士協会HP

STの役割としては、大人やお年寄りのためのカリキュラムが大半を占めており、子供への認知や言語に対する対処はまだまだこれからです。

私の次男もダウン症ですが、色々調べて他県のSTの先生がいる施設へ通ったことがあります。

しかし感じたことは、健常者と比べてどの程度の成長度合いなどと、評価はしてくれるのですが、その解決策はもっていませんでした。

知的障害がある人が多いダウン症では、それほど即効性を求めていないのも確かなので、ある程度忍耐力は必要なのかもしれません。

しかし、カードやモノの数などの認知における訓練をしますが、それが本人にとってどの程度効果があるのか不明だし、大人向けの内容を子供にアレンジしたものだというイメージが強いです。

[jetpack-related-posts]

ST(言語聴覚士)を活かす方法

それでは、STの先生の教えを、どのようにダウン症の子供に活かして行けば良いでしょうか。

うまくSTの方を活用して、家族の良い習慣を作りたいですよね?

それには、子供の目標を決めることです。

たとえば、いつまでに何m歩けるようになるとか、数字を10まで話せるようになるなどです。

- 6歳までに色を10種類わかるようになる

- 7歳までに足し算ができる

- 4歳までに10m連続で走れるようになる

- 1年後には3語つづけて話せるようになる

- 半年後までにトイレが1人でいけるようになる

こうした目標を立てて、それを強くイメージしておくだけで、理想に近づける事が出来ます。

ポイントは、未来で子供がそれを達成出来て、すごく嬉しそうにしている、自分も凄くハッピーで喜んでいる。そして、それが出来ることで次の新しい挑戦に繋がっていると想像しておくことです。

それが本当に達成したいことだと決めましょう。すると、少しうまくいかなくても別の方法を探すことが出来るのです。

自分や家族が本当はやりたくない事であれば、いくら頑張ってもうまく継続出来なかったり、ネガティブな気持ちが大きくなります。なので、理想の未来像を作って使いこなしてみましょう。

すると、目標を達成するために、うまくSTの先生も利用できるようになります。

健常者向けのリハビリのやり方はSTの先生が詳しいので、そのやり方も取り入れてみるのです。

たとえば、「絵カード交換式コミュニケーションシステム」というものもあります。

指示したカードをきちんと選別して、渡してくれるかどうかを訓練するものです。対象物を認知したり、果物グループや乗り物グループの中か対象を選ぶなとします。

抽象化の概念をきちんと子供に理解してもらうためのものです。

1ヶ月後に10m走れるようになるのであれば、歩くと走るの違いをどうやったら分かってもらえるのかな?とか走るとスキップとの違いとか、スキップとすり足の違いなど教える事が出来ます。

子供が走る事を、きちんと走ってると認識出来るようになると、それを継続できるようになります。すると、上手く走れるパターンができてくるので、より長く走れます。

子供との目標を利用して、上手く自分で方法を見つけてみてくださいね。失敗すれば修正していけば大丈夫です。

そのために、子供の理想の未来を決めてみてくださいね!